研究室説明会:

4月9日(水)・4月14日(月)

12:30 – 13:00 @ 1114号室

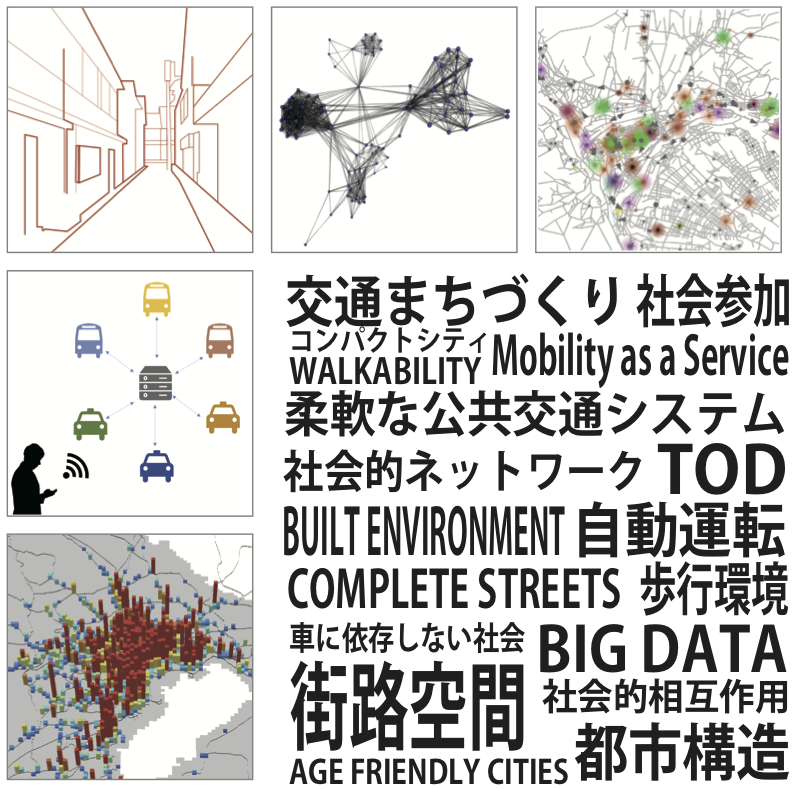

■先輩たちの声 ■主な研究テーマ ■FAQ

交通は都市工学のほとんどの側面と交わりを持つ。交通を考慮することなしに、住みやすく持続可能な都市を実現することはできない。都市交通の世界は、人間を中心とする新しい考え方が求められ、IoTやAIなどの新技術が登場する中急速に変化し(または変化が予期され)、新たな機会が生まれる一方で新たな課題や危機も生じている。都市交通研究室では、人の活動・交通行動や都市と交通のあり方に関わる事柄を広く対象とし、多様な空間スケール・時間スケールを見据えた研究を展開している。その柱は次の3つである:1)人の活動・交通行動パターンへの理解を深める、2)都市交通とその関連の施策を総合的に評価する、3)都市交通計画の実践のあり方を探る。

1)人の活動・交通行動パターンへの理解を深める:

私たちはなぜ、いま都市空間の中で実際に行っているような活動・行動のパターンを選んでいるのだろうか。都市交通のあるべき姿を考えるには、そうした人の活動・交通行動パターンの背後にあるメカニズムを正しく理解することがまず必要である。当研究室では行動モデルの推定と検証を通じて、人々の活動・交通行動パターンを包括的に理解しようとしている。

交通分野では伝統的に交通手段選択、目的地選択、経路選択などのモデル化がなされているが、当研究室では居住地の選択、フィジカル空間/仮想空間での活動パターン、グループ活動など、より広範な選択にも焦点を当てている。さらに、日常的な交通行動だけにとどまらず、自然災害時の避難行動やCOVID-19パンデミック時の行動変化など、緊急時の行動にも着目している。

2)都市交通とその関連の施策を総合的に評価する:

都市と交通のあるべき姿を探求するため、1)で述べた人の行動に関する基礎的な理解を下敷きに、施策の影響を様々な指標により定量的に評価する研究を行っている。ここでいう施策は、例えば利用者のニーズに合わせた道路空間再配分のような局所的なものから、自転車ネットワークの設計と導入、鉄道や道路の整備といった都市や地域にわたるものまで、また交通需要マネジメントやモビリティ・マネジメントといった需要サイドの施策なども、幅広く含まれうる。さらには狭義の“都市交通施策”にとどまらず、土地利用政策や環境政策といった隣接分野の施策も対象となりうる。

総合的な評価には、施策実施後に活動・交通行動がどのように変化するかを予測するモデルを利用することが多く、それと適切な施策評価体系とをうまく組み合わせることが必要になる。このような包括的な分析フレームワークを、例えば自動運転車などの新技術が交通の状況や都市構造に及ぼす影響を評価し、その利点を生かしつつ悪影響を低減しながら導入するための方策を検討することに活用している。

3)都市交通計画の実践のあり方を探る:

2)を通じて都市と交通のあるべき姿を描き、取るべき施策を特定することとあわせて、それを実践・実現する道筋を考えることも重要である。例えば、交通空間や交通インフラの未来の姿について広く合意を形成するためには、適切な社会的技術に裏打ちされた丁寧な計画立案プロセスを踏むことが必須である。また、そうして描かれた未来像を実現するには、導入空間や整備財源を確保するための何らかの制度が必要になりうる。あるいは、利用者や社会にとって有益な形で交通サービスの持続的な供給を担保するために、プレイヤーを規制・誘導・支援する何らかのしくみが要るかもしれない。

これらは日本の国の既存の進め方や制度、しくみだけでは実現が難しいことが大いにありうる。そんな時、国内外の先進的な取り組み事例に学ぶことはこれまでもあったし、今後も多くあるに違いない。こうした観点から、都市交通に関連する諸制度・政策・計画のプロセスや実態を明らかにする研究、多主体協同で交通サービスを成立させるための方策や新しいモビリティサービスに対する公的介入のあり方などの研究を行ってきている。